Da secoli, insieme a Santa Maria in Platea e alla Scala Santa, è uno dei simboli più famosi di Campli.

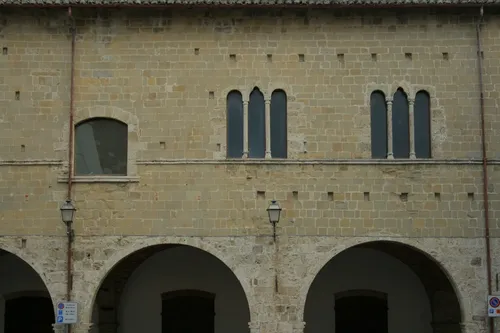

Chiamato anche palazzo Farnese, occupa un fianco della piazza cittadina per tutta la sua lunghezza, è uno dei più maestosi della provincia teramana. Il primo nucleo risalirebbe al XIV secolo quando la cittadina aveva acquisito la sua libertà amministrativa nel 1352 grazie alla Regina Giovanna d'Angiò e vi erano stati eretti i primi uffici pubblici. Secondo gli studiosi è riconducibile alla parte sinistra dell'edificio, dove all'interno, si trova un passaggio coperto che raggiunge il giardino sul retro, era anche provvisto di una torre civica che in seguito sarà abbattuta; sul finire del secolo era anche forte sulle istituzioni comunali, il potere della famiglia Melatino. Probabilmente era rivestito di bianco travertino, riciclato poi per costruire le arcate del loggiato, data la semplicità dei motivi sui capitelli, anche gli elementi delle trifore sembrano recuperati dall'antico edificio. Sotto il dominio aragonese la città passa in feudo nel 1477 a Giovanna d'Aragona e nel 1482 nelle sue sale viene fatta la pace tra Civitella e Campli, dopo diversi dissapori avvenuti per questioni di confine. Ristrutturato completamente all'inizio del XVI secolo, come attesta una pietra sulla facciata che riporta la data del 1520, si provvedeva a rifare le volte del pianterreno ed a costruire un nuovo piano in corrispondenza delle arcate di destra del loggiato, che vengono rinforzate.

Terminato il restauro, si legge che al pianterreno si trovavano il corpo della guardia cittadina e le relative carceri, il monte di pietà e la pescheria comunale, nella parte superiore invece, c'è la sala delle adunanze e nel nuovo piano soprelevato sulla parte destra trovava spazio il teatro, tra i primi in muratura ad essere edificato in Abruzzo, secondo alcuni anche tra i primi in Italia. Nel 1522 la signoria sulla cittadina era passata ad Alessandro De Medici, alla sua morte la moglie: Margherita d'Austria, figlia di Carlo V, erediterà il tutto e si risposerà con Ottavio Farnese, figlio del Duca di Castro. Quindi nel 1538 diventano signori di Campli e quando vi si recheranno in visita, nel 1542 e nel 1568, alloggeranno negli appartamenti ricavati nello stabile, da allora sarà anche chiamato Palazzo Ducale, oppure direttamente col nome dell'importante famiglia. Probabilmente sul finire del XV secolo subisce altri interventi di restauro, dai documenti infatti si nota che le assemblee comunali vennero effettuate in altre sedi, compreso il chiostro della chiesa di San Francesco.

Subisce vari danni nel terribile terremoto del 1703 e nel 1755 risulta da un documento che era bisognoso di urgenti restauri, sempre dalla stessa fonte si viene a sapere che il piano superiore ospitava la sala delle assemblee e gli appartamenti del governatore e dell'assessore, non è riportato il teatro che nonostante fosse stato utilizzato fino a poco tempo prima, era stato chiuso o demolito. Con l'invasione del regno di Napoli nel 1797, da parte dell'esercito rivoluzionario francese, il palazzo viene requisito e trasformato in caserma, in questo periodo subirà parecchi danni: la parte posteriore sarà praticamente distrutta mente sul fronte resistevano solo gli ambienti al pianterreno, sotto il loggiato, dove insiste ancora il Monte di Pietà ed una stanza al primo piano. Divenuto pericolante, nel 1823 erano iniziati i primi crolli, due anni più tardi quindi vengono abbattute alcune muraglie divenute pericolose, nel 1828 si tenta un progetto di restauro che non va a porto. Nel 1828 invece, si danno il via ad i primi lavori di risistemazione col progetto dell'illustre architetto Carlo Forti, in due anni i lavori vengono conclusi e qualche tempo dopo viene anche ricostruito un teatro interno. Durante l'assedio della fortezza di Civitella, ultimo atto dell'Unità d'Italia, alcuni sbandati dell'Esercito borbonico misto a briganti, depredano la cittadina sotto il controllo piemontese e nell'occasione danno fuoco al palazzo. Si procede quindi a restaurarlo nuovamente solo dieci anni più tardi, saranno aggiunti il portale che da sullo scalone interno costruito sempre in quei tempi, nel 1888 i lavori terminano riportando ad un nuovo splendore l'edificio. Danneggiato nel terremoto del 2016, è stato rimesso in condizioni di sicurezza.

Il pianterreno è dominato dall'ampio loggiato con sette arcate non del tutto simmetriche, le prime tre sulla sinistra appaiono più strette, mente le altre quattro a destra sono più ampie, le volte a crociera che coprono il loggiato sono invece realizzate in cotto, qui si aprono gli ingressi per i locali sottostanti. Il secondo piano invece ha la facciata realizzata interamente in arenaria, vi si aprono sei trifore divise in coppie da due finestroni edificati in basso rispetto alla cornice che corre alla base delle altre aperture, in alcuni tratti della muratura si vedono ancora i fori per le impalcature lignee. Le trifore hanno un'arco trilobato centrale mentre i due laterali sono a tutto sesto, disposizione insolita, testimonia forse il reimpiego dagli elementi del palazzo più antico, le colonne hanno un basamento ottagonale e terminano con degli interessanti capitelli, decorati con motivi floreali, solo su uno vi è una figura animale riconducibile ad un serpente. Oggi oltre ad essere la sede degli uffici comunali, ospita al pianterreno anche un bar ed un ristorante.

Autore: Nicola Palma

Titolo: Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del regno di Napoli.

Se vuoi condividere questa scheda sui social, puoi utilizzare uno dei pulsanti qui sotto: