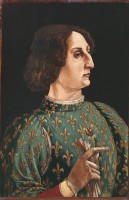

Figlio primogenito di uno dei più grandi condottieri italiani.

Viene alla luce a Fermo nel gennaio del 1444 da Bianca Maria Visconti e Francesco Maria, all'epoca signore della città, nella scomparsa e possente Rocca del Girfalco che dominava la città insieme al Duomo, il nome fu scelto dal nonno Filippo Maria Visconti a memoria di quello del padre, il duca di Milano. La sua permanenza a Fermo fu bruscamente interrotta un anno dopo, quando la popolazione della città si ribellò al padre, assaltando la rocca del Girfalco e costringendo gli Sforza a tornare nel nord dell'Italia, spostandosi prima a Pesaro e proseguendo poi nei mesi seguenti, fino a Cremona. Con la morte del nonno a Milano, tra il 1447 ed il 1450, si era stabilita la Repubblica Ambrosiana che aveva annullato i privilegi dei Visconti, Francesco Sforza quindi deve recuperare la città, dopo esservi riuscito e reinsediato presenta Galeazzo come suo erede, col titolo di Conte di Pavia. Intanto viene mandato a vivere tra il castello di Abbiategrasso e Pavia, sotto la custodia della nonna materna: Agnese del Maino, insieme a sua sorella Ippolita, estremamente dotata di intelletto, riceve un'istruzione superiore grazie ai migliori precettori e umanisti dell'epoca. Tra questi si ricorda il latinista Cola Montano, che in futuro sarà tra gli acerrimi nemici di Galeazzo, Baldo Martorelli, umanista originario delle Marche ed erede della pedagogia di Vittorino da Feltre, scrittore di un manuale di Grammatica latina per i futuri giovani principi. A partire dal 1457 fu posto sotto le cure di Guinforte Barbizza, segretario di Filippo Maria Visconti, studioso di cultura classica e filosofo che completò l'educazione del giovane principe, dandogli le prime nozioni di politica.

Già alla tenera età di otto anni suo padre, per fargli prendere confidenza con gli affari di stato, lo inviò a Ferrara con una rappresentanza del ducato di Milano, allo scopo di migliorare i rapporti con Federico II d'Asburgo imperatore del Sacro Romano Impero, facendo una buona impressione sia a lui che al duca ferrarese: Borso d'Este. Nel 1459 è a Firenze come ambasciatore, in quei mesi vi era di passaggio anche papa Pio II, intento a formare una spedizione contro l'Impero Ottomano; durante il soggiorno il giovane fu accolto con tutti gli onori ed il pontefice gli concesse il privilegio di cavalcare al suo fianco, anche Cosimo dei Medici lo accolse con particolar riguardo. Il Papa nel 1459 lasciò Firenze per Mantova al fine di indire un concilio, rivelatosi poi un fallimento per la mancanza di partecipanti, dovuta anche alle divisioni dei vari principi italiani e dei regnanti europei. Risultò invece propizio per gli Sforza che rinsaldarono, con una promessa di matrimonio tra Galeazzo e Dorotea Gonzaga, il legame con i duchi mantovani che avevano già aiutato militarmente contro i comuni nemici: i veneziani. Galeazzo fu infine chiamato ad aiutare suo padre, si avvalse della guida e del consiglio del segretario ducale: Cicco Simonetta, abile diplomatico e mediatore politico, escludendo la madre di Galeazzo dalle decisioni di potere che fino ad allora, aveva subito la sua influenza, si creò col figlio così una divergenza che infine divenne insanabile.

Con l'ascesa di Luigi XI in Francia, il padre in cerca di buoni rapporti con il sovrano, inviò un contingente armato con al comando Galeazzo per affiancarlo contro l'aristocrazia ribelle; la guerra fu per il giovane l'ultimo tassello del suo curriculum, infatti era seguito da esperti uomini d'arme come Gaspare Vimercati, poteva quindi osservarne lo svolgimento senza aver alcuna responsabilità effettiva. Nel marzo del 1466 Francesco Sforza muore, richiamato a Milano dalla madre, Galeazzo è costretto a rientrare in Italia. Il passaggio attraverso il Ducato di Savoia fu molto problematico a causa di vecchi rancori, nati dal fatto che Maria di Savoia era stata la moglie del nonno Filippo Maria Visconti, che dopo aver migliorato la sua posizione politica, aveva poi ripudiato, perciò i Savoia consideravano usurpatori tutti i suoi discendenti. Le truppe lombarde subirono vari attacchi e fu la madre di Galeazzo a risolverla, convincendo il Marchese Antonio di Romagnano, politico piemontese piuttosto influente, che queste azioni avrebbero attirato su di loro le ire del re francese. Riuscendo così a rientrare a Milano, il giovane fu acclamato dalla folla come nuovo signore, i festeggiamenti accuratamente preparati dalla madre furono imponenti, tutte le grandi potenze italiane, ad eccezione di Venezia, si congratularono con lui.

Ma già da primi mesi di reggenza si iniziarono a vedere le differenze sia politiche che caratteriali con il padre. Lontano dalla moderazione, Galeazzo dimostrò di possedere un carattere risoluto ma dilagante nella brutalità, era privo di tatto diplomatico ed arrogante, si circonderà di molte amanti ed al contrario dei genitori, ostenterà un amore smodato per i lussi e la ricchezza. Nonostante il carattere spregiudicato e cinico, era a tratti anche geniale, la sua natura autoritaria e dispotica viene tenuta a bada dal saggio Cicco Simonetta, che continuava a reggere per lui gli affari del ducato di Milano.

Nel 1467 scoppia un conflitto contro la Repubblica veneziana ed i Savoia, mentre gli scontri con sua madre furono incendiati dalla scelta di allearsi con la dinastia dei Medici di Firenze dato che Venezia supportava gli esuli fiorentini. L'intemperanza del duca si palesò quando il Marchesato del Monferrato fu attaccato da Amedeo IX di Savoia altro suo acerrimo nemico, lasciata la Toscana dove si trovava per aiutare i suoi alleati, partì alla volta dei Piemonte costringendo Filippo di Savoia alla resa. Scelta pessima perché irritò sia i fiorentini che sua madre Bianca, infatti il figlio non dimostrava la pazienza politica di suo padre, altro errore fu quello di sabotare il matrimonio tra suo fratello con Eleonora d'Aragona, combinando un unione matrimoniale con l'odiata dinastia dei Savoia, su pressione del re francese. Sua madre, sdegnata e stanca, si ritirò nei suoi possedimenti di Cremona, dove si spense pochi mesi dopo, alcune indiscrezioni però attribuivano al figlio l'avvelenamento. Affetto da manie di protagonismo, nel 1471 tornò a Firenze per rinsaldare il patto di alleanza con Lorenzo de Medici, al fine di contrastare sia Venezia che Napoli, ma gli esiti furono deludenti. La delegazione di Milano sarà ricordata perché era molto più numerosa e sfarzosa di quella di molte corti dei regnanti europei.

I suoi primi provvedimenti per il ducato milanese iniziarono con il piede giusto, entusiasta sostenitore dell'artigianato locale, proseguì con la politica accorta del padre, favorendo le manifatture lombarde e proteggendo le botteghe artigianali, fu attuata anche una seria politica agricola con l'introduzione della coltivazione del riso già nel 1472. Per facilitare i commerci si continuò la costruzione dei navigli avviata già da suo padre, inoltre furono migliorate le condizioni dei sudditi, con provvedimenti che ne miglioravano la vita e la salute, rendendosi conto che era necessaria per un economia prospera, si ordinò di effettuare anche un censimento. Nel 1474 introdusse una nuova moneta: il Testone, svolta epocale secondo gli esperti perché rappresentò il passaggio del conio medioevale a quello rinascimentale, sono riformate anche le corporazioni, creando frizioni con i ricchi che videro ridotti i loro diritti. La sua corte fastosa richiedeva un costo esorbitante per il suo mantenimento, ciò provocò una forte mancanza di liquidità nelle casse del ducato, il suo mecenatismo fu non sempre rivolto al bene pubblico, ma in larga parte al fasto e all'esaltazione dei suoi possedimenti. Si trasferì infatti nel castello di Milano, da li in poi chiamato Sforzesco, che fece ampliare, decorare ed ingentilire dagli architetti Bartolomeo Gadio e Benedetto Ferrini. La dimora divenne una autentica reggia secondo lo stile dell'epoca, la dota anche della splendida Cappella Ducale alla quale lavorarono artisti come Bonifacio Bembo, Giacomino Vismara e Stefano di Fedeli. Furono favorite la diffusione dalla Germania della stampa a caratteri mobili di Gutemberg, nella sua tipografia furono stampate numerose opere. Nella corte transitarono diversi intellettuali come l'umanista marchigiano Francesco Filelfo, Gabriel Paveri Fontana, Cola Montano ed altre personalità di spicco, ma il carattere difficile e l'arroganza con cui trattava i suoi sottoposti gli alienarono le simpatie della nobiltà. Ne derivò quindi una congiura di nobili milanesi, suoi amici, ai quali si aggiunsero anche gli avversari, il tutto con il supporto di Luigi XI di Francia, timoroso che lo Sforza volesse diventare re dell'Italia del nord.

Il Duca cadde sotto i colpi di Giovanni Andrea Lampugnani, Girolamo Olgiati e Carlo Visconti, quando lo pugnalarono sulla soglia della chiesa milanese di Santo Stefano, era il 26 dicembre del 1476. Cadde morente tra le braccia degli ambasciatori di Mantova e Ferrara e nel tumulto che seguì l'assassinio, il Lampugnani venne subito ucciso dalla guardia personale del duca, il Visconti e l'Olgiati vennero successivamente catturati e giustiziati. Del corpo di Galeazzo Maria non si seppe nulla, probabilmente tumulato nottetempo di nascosto tra due colonne del Duomo, in un luogo imprecisato, per il timore di disordini. Lasciò quattro figli legittimi Gian Galeazzo Maria, Ermes Maria, Bianca Maria, che sposò l'Imperatore Massimiliano I d'Asburgo e Anna Maria, che sposò Alfonso I d'Este; ebbe anche numerosi figli illegittimi e si ricorda Caterina signora di Forlì e Imola, madre del condottiero Giovanni delle Bande Nere.

.jpg&h=200)

.jpg&h=200)

Se vuoi condividere questa scheda sui social, puoi utilizzare uno dei pulsanti qui sotto: